2025年09月03日

北浜レトロ建築 綿業会館見学会に行ってきました!

丹陽社は伝統構法と自然素材で健康になれる住宅を建てている設計事務所です。

私たちは、私たち自身の勉強も兼ねて、名建築の見学会などのイベントを定期的に行っています。

今回は大阪・船場にある綿業会館の見学会に参加する機会がありましたのでお客様と行ってまいりました。

北浜、船場周辺には大正から昭和初期に建てられた歴史のある近代建築が点在しています。大阪が大大阪、東洋のマンチェスターと呼ばれた最も華やかな時代に建てられ、そして戦争を潜り抜けた歴史と威厳のある建物たちです。

その一つである綿業会館の特徴は何と言ってもお客様をもてなすために様々な様式で彩られた部屋の数々です。

見学会でお聞きした内容をもとに、自分が見学前に知っておきたかった、各部屋の様式の特徴をそれぞれの様式ごとの代表的な建築と比較しながらまとめてみました。

丹陽社の物件には和洋折衷の大正ロマンテイストの物件もございます。こちらもぜひご覧ください!!

Contents

船場・北浜周辺のレトロ建築について

この地域は、かつて日本の商業の中心地として栄えた船場の一角にあり、現在でも大阪証券取引所や日本銀行大阪支店など、金融機関が集中するエリアです。明治から昭和初期にかけて紡績産業を中心とする工業の発展に伴い、まさに日本経済の心臓部としての役割を果たしていました。そうした時代背景の中で生まれた建築群は、単なる機能的な建物ではなく、企業の威信をかけた芸術作品とも呼べる存在でした。

第二次世界大戦中に大阪は空襲に襲われ焼け野原となってしまいましたが、北浜、船場のあたりは一部被害を免れました。そのためこの周辺にはいまでも大阪の繁栄の面影を残した建物が見られます。こうして戦火を免れたこれらの建物は、現在も現役で使用されているものが多く、オフィス街を歩いているとふとした瞬間に歴史を感じさせる建物が目に入ることがあります。

綿業会館について

大阪市中央区の船場に位置する綿業会館は、昭和6年(1931年)に竣工した近代建築の傑作です。当時の最新鋭の設備と贅を尽くした装飾が施されているこの建物は、国の重要文化財にも指定されています。

設計者は渡辺節で、製図主任として村野藤吾が参加しています。渡辺節は大正から昭和にかけて活躍した建築家で、神戸の旧居留地にある商船三井ビルも手掛けています。一方の村野藤吾は、戦後に世界平和記念聖堂(広島)や読売会館(東京)などを設計し、日本建築学会賞や日本芸術院賞を受賞するなど、日本の近代建築を牽引した巨匠の一人です。

この建物の最大の特徴は、各部屋がルネサンス様式、ジャコビアン様式、クイーンアン様式、アンピール様式など様々なスタイルを取り入れている点です。賓客の好みに応じてもてなすことができるようにとの配慮からですが、結果として国内だけでなく、国際交流の場としても親しまれました。

東洋紡績(現東洋紡)専務取締役であった岡常夫の遺族からの寄付100万円と、その他の紡績業関係者からの寄付50万円、合計150万円により建設されました。これは現在の貨幣価値にして約75億円にも相当する金額です。参考として、同じ昭和6年に再建された3代目大阪城天守閣の建築費用が47万円であったことを考えると、当時の紡績業界がいかに繁栄していたかが伺えます。

当時の大阪は「東洋のマンチェスター」と呼ばれ、綿工業の世界的中心地として栄えていました。イギリスのマンチェスターを凌駕する生産量を誇り、アジア各地に綿製品を輸出していた時代です。そうした時代背景の中で、紡績業界のシンボルとして、この壮麗な建物が建設されました。

建物の外観について

綿業会館の外観は、イタリア・ルネッサンス様式を基調としながらも、比較的シンプルで洗練されたデザインとなっています。

綿業会館の概観は、重厚でありながらも比較的シンプルです。イタリア・ルネッサンス期において建てられた都市邸宅であるパラッツォを彷彿とさせますが、内部の豪華さと比べると控えめであるといえるでしょう。

設計者の渡辺節がアメリカの建築事務所の手法を参考にしていたこともあり、写真だけを見るとニューヨークの街角に紛れ込んだようです。

写真は16世紀のイタリア・ルネッサンス、パラッツォ建築のひとつ、パラッツォ・ファルネーゼ。

ファルネーゼ家の邸宅として建てられました。

イタリア・ローマにあり、現在は在イタリアのフランス大使館の建物となっています。

水平のラインや半円アーチを活かした意匠、正面から見て四角いシルエットなどは綿業会館とも共通です。

一方でコーニス(壁の最上部の装飾)は綿業会館と比べ、華やかなものとなっています。

玄関ホール

建物に足を踏み入れると、まず目に飛び込むのが岡常夫の銅像です。左右対称に配置された階段を上ると、半円アーチに支えられた回廊がホール全体を囲んでおり、典型的なイタリア・ルネッサンス様式の空間構成となっています。

壁面、床面、そして柱には、イタリアから輸入されたトラバーチンと呼ばれる穴あきの大理石が贅沢に使用されています。この石材は古代ローマ時代から建築に用いられてきた高級素材で、コロッセオやトレビの泉にも使われています。その自然な温かみのある色調と質感が、空間全体に重厚で格調高い雰囲気を醸し出しています。

中央に吊り下げられたシャンデリアは、イタリア・ミラノのスカラ座のものを模して制作されたものです。戦時中の金属供出のため、シャンデリアと銅像は戦後造られた2代目となっています。このほかにも館内の調度品のうち照明やアイアンワークなど金属製品の多くは竣工当時のものではなくなってしまっているとのことでした。

対照的に木製の調度品は94年前のそのままの形で保存されているものも多く、当時撮影された写真と見比べることでその時の雰囲気に思いをはせることができました。

『重要文化財綿業会館家具調査報告書』

https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2023/01/BC15201387.html

竣工当時から残る調度品や、当時の写真の数々を見ることができます。

(https://it.wikipedia.org/よりトリミング)

モデルになったスカラ座のシャンデリアは舞台の上に輝いているものではなく、玄関ホールのものの様です。

渡辺節はアメリカとヨーロッパに視察に行った記録があります。彼も実際に目にしたのでしょうか

会員用食堂

玄関ホールの右手、装飾ガラスから明かりが漏れているのが会員用食堂です。

当時のアメリカのホテルをイメージしているそうで、壁には高い窓が並び、天井には漆喰と木をはめ込んだ緻密な装飾がなされています。

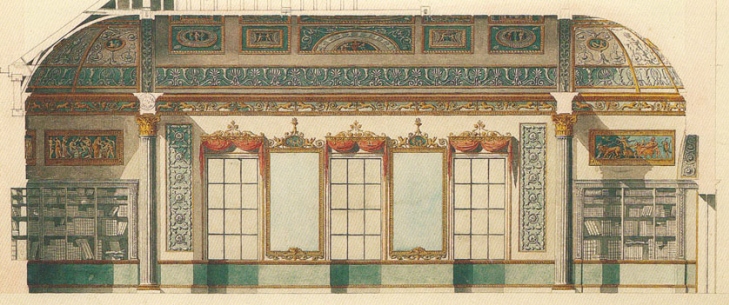

天井装飾の華やかながらも淡い色遣いは18世紀のジョージアン様式を思い起こさせます。

食堂ということで、食器の当たる音を軽減するために当時最新のコルクの防音壁が採用されています。

石造りで反響が大きい玄関ホールと比べると解説の方の声が吸音された小さくなってるのがはっきりわかりました。

ジョージアン様式は18世紀イギリス、ハノーヴァー朝のジョージ1世の治世から始まる建築様式です。

写真はイギリス・ロンドンのケンウッド・ハウス。その図書室の設計図です。

18世紀後半に漆喰用のカラフルな顔料が広く使用可能になり、それに伴ってパステルカラーの内装が現れてきたのがこの時代です。ファンシーなお姫様の住むお城のイメージはこの時代を元にしていそうです。

一旦は廃れますが19世紀末からアメリカでジョージアンリバイバル様式として復活しています。

渡辺節はこのころのアメリカの建築をモデルとしているのかもしれません。

buildingconservation.com – Colour in Georgian Interiors

18世紀のジョージアン様式の時代に起こった内装の色彩の変化ついて詳しく書かれています。

Buffalo Architecture and History – Walter P. Trible House

アメリカのジョージアン・リバイバル様式の住宅の内装です。

談話室

玄関ホールから階段を上った3階にある談話室は、綿業会館の中でも最も有名で印象的な部屋かと思います。高く開放的な吹き抜け構造に、奥の壁に天井まで貼られた色とりどりのタイルが目を引きます。

この壁面を彩る美しいタイルは京都の泰山製作所で製作されたもので、設計者の渡辺節が絵柄のバランスを考え、自ら一枚一枚の配置を決めたと伝えられています。5種類のタイルを組み合わせ、約1000枚が配置されています。三彩と呼ばれる一種類の釉薬から様々な色に発色する技法で作られており同じものはひとつもありません。今までに見たことのない色合いに見入ってしまいました。

天井のシャンデリアの取り付け部には、空調ダクト組み込まれています。

綿業会館は竣工当時から全館空調として設計されていたのです。

その頃の暖房は蒸気式、冷房は水冷式となっていましたが、アメリカで普及し始めていた現在と同様のヒートポンプ式冷房の導入を予期して地下の空調室を大きなものとするなど、高い先見性のもと計画されました。

空調用のダクトは目立たない場所に置かれたり、それ自体がアイアンワークによる装飾となっています。

それにより昭和初期の建物ながら、空調機器の導入によりデザインを損ねることなく設備の更新が行えているとのことでした。

現在空調室にはPanasonic製の空調システムが設置されており、館内に張り巡らされた空調ダクトを通じて快適な空間を提供しています。

また、この部屋では空襲による火災から内部を守ったフランス製のワイヤー入り耐火ガラスを見ることができます。

これによって周囲が焼け野原になった際も窓ガラス1枚とカーテンが燃えたのみで被害が最小限に抑えられました。

上部の窓は空襲の際の火災の熱で変形し、現在でも完全には閉じることができない状態になっているそうです。

Hatfield house – The Long Gallery

写真はイギリス・ハートフォードシャーにあるハットフィールド・ハウスです。

ジャコビアン様式は17世紀イギリスで流行した建築様式で、木製の壁を格子状に彫り込んだ内装と調度品に挽き物(ひきもの)と呼ばれるろくろで回転させながら加工した膨らみのあるを取り入れているのが特徴です。

タイルの連続したリズムはこの内装に合わせて取り入れたものかもしれません。

特別室

同じく3階にある特別室(貴賓室)はクイーン・アン様式になっています。部屋全体が直線で構成されている中に、要所で曲線を取り入れ上品に仕上がっています。漆喰で作られた天井装飾も繊細で、絢爛さを誇示するのとは違うあたたかな印象を受けました。

ガブリオール・レッグ(猫足)でまとめられた椅子や机などの調度品は輸入品だと考えられていましたが、国内で制作された記録が見つかり、ドイツで学んだ職人らにって昭和6年の当時から質の高い木製家具が作られていたことが分かっています。

特別室には来賓の芳名帳が残されており、リットン調査団を率いたリットン伯爵をはじめ国内外の要人が綿業会館を訪れた記録が残っているということでした。

クイーン・アン様式はS字型の曲線を多用し、華美な装飾よりも曲線が作る形状によるデザインを特徴とします。

他の部屋で豪華で威厳のある装飾に圧倒されていたところに優しいデザインが現れて少しほっとしたのを覚えています。

Queen Anne style furniture

https://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Anne_style_furniture

会議室

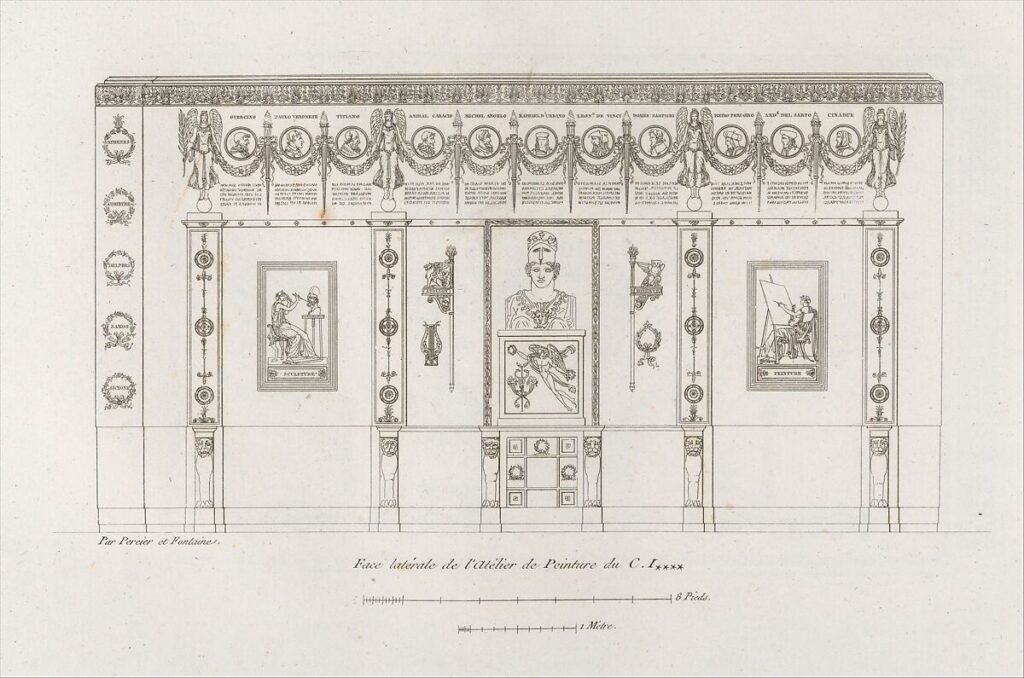

会議室は新古典主義建築の一種、アンピール様式とされています。

円や楕円、直線を基調とした力強い意匠となっています。

会議室は特別室から直接扉でつながっており、その鏡張りの扉から別名「鏡の間」とも呼ばれます。現在でも重要な会議ではこの部屋を使用するそうで、会議の出席者が並ぶ中、中央の鏡張りの扉から特別室に招かれた要人が現れる様を想像してしまいました。

天井を囲うギリシャ雷文は今までの部屋と比べるとシンプルに見えますが、一度塗り込めたものを掘り出すという手法で作られており、手がかかっています。新古典主義建築ではローマ・ギリシャ・エジプトなどの古代の意匠を取り入れるのが好まれました。

解説の方に教わるまで気が付かなかったのですが、扉を囲う茶色の部分は木目のように見える大理石です。模様の流れが繋がるように丁寧に配置されています。

床にはところどころ巻貝やアンモナイトなどの化石が埋まっています。絨毯で隠れてしまう中央部を避けて周辺に配置されたのではないかとのことです。

アンピール様式のアンピールとはEmpire、つまり皇帝です。皇帝ナポレオンの時代に発展したアンピール様式では、それまでの華やかなロココ様式に比べ、直線的で力強いデザインで権威を誇りました。

画像は『Recueil de décorations intérieures(室内装飾集)』の一部です

ナポレオンの庇護のもとアンピール様式に大きな影響を与えたピエール・フォンテーヌとシャルル・ペルシエによる内装のデザイン集です。設計者の渡辺節は円と直線を基調とした構成を参考にしたのでしょうか。華美な装飾は綿業会館のものとはかなり異なりますね。

地下グリル

地下のグリルは綿業会館唯一のモダニズム建築様式です。螺旋階段を降りると現れるのは94年前に設計されたとは思えないモダンなスタイルの空間です。深海をイメージして青い細かなタイルで装飾された柱やトラバーチン風のデザインコンクリートにもアクセントでタイルが埋め込まれています。天井照明の配置も当時のままと聞いたときには本当に驚きました。

地下へ降りる螺旋階段は真円からあえてずらし、一段目を宙に浮かせる、などの工夫で重く見えないようになっています。「名建築で昼食を」では村野藤吾設計であると紹介されましたが、手違いで制作スタッフに間違った情報が伝わっており、実際には異なるとのことです。

また、見学会参加者に配られる食堂入場券はこちらで使用することが可能となっています。

村野藤吾は近代建築よりもむしろモダニズム建築の名手として知られています。

写真は大阪・梅田の梅田給気塔です。1963年に完成してから梅田地下街に新鮮な空気を届けるために

綿業会館の見学中はあまりの高級感に自分とは全く別の世界のように感じていましたが、身近に見かける建築の設計も行っていたことを知ると今と地続きになっている時代の建物だという実感を持つことができました。

見学を終えて

今回は昭和初期の当時の贅を尽くした建築ということで、その豪華さに圧倒されっぱなしでした。

当社で取り入れるにはいささか費用が掛かりすぎる部分も多いかと思います。

一方で綿業会館を名建築たらしめているのは、ただ高価な素材を使用するのではなく細やかな工夫とおもてなしであるというのも見て取れました。

まさに神は細部に宿る、ということを実感した一日でもありました。

お施主様にとっての名建築であるために、細部まで目を配り、検討を重ねていきたいと思います!

https://mengyo-club.jp/blog/event/room-tour

綿業会館の見学は原則抽選制で、お申込みは見学会の3か月前の月初めのみとなっています。

ご希望の方は綿業会館公式サイトからお申し込みください。

丹陽社では名建築の見学のほかにもガラスクラフトなどのDIY、

家づくりに関する勉強会や完成見学会まで様々なイベントを行っています。

家づくりはまだ考えていないというお客様にもきっとお楽しみいただけます!

\ぜひ一度ご参加ください!/