2017年12月04日

「竹中大工道具館に行こう!」開催しました

昨日は月に一度の丹陽社イベントの日。

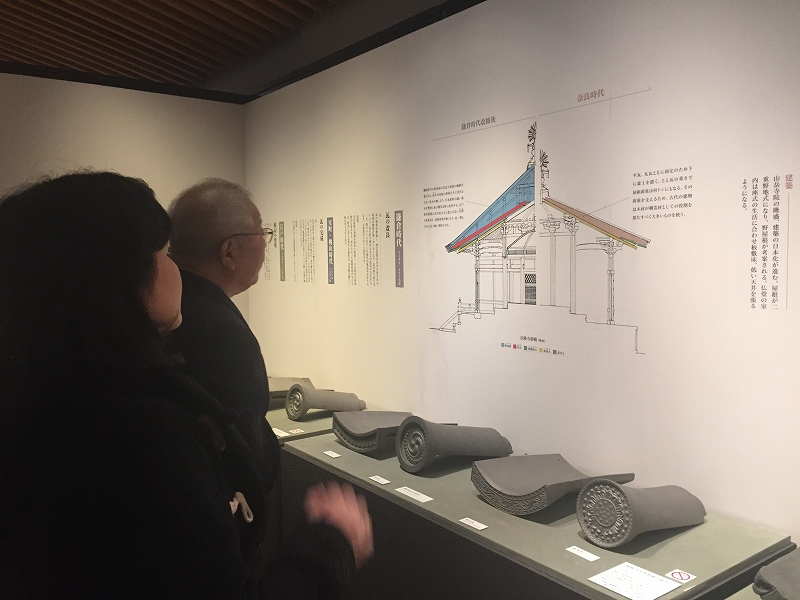

今月は、竹中大工道具館に行きました。

竹中大工道具館は新神戸にある、日本で唯一の大工道具の博物館です。

◎竹中大工道具館って?

消えてゆく大工道具を民族遺産として収集・保存し、さらに研究・展示を通じて後世に伝えていくことを目的に、1984年、神戸市中山手に設立されたのが日本で唯一の大工道具の博物館「竹中大工道具館」です。

今日までに収集した資料は32,000 余点に上ります。古い時代の優れた道具を保存することはさることながら、「道具」を使いこなす「人」の技と知恵や心、そこから生まれる「建築」とそれを取り巻く木の文化について、様々な企画展や講演会、セミナー、出張授業、体験教室などのイベントを定期的に開催してきました。

そして2014年秋。新神戸駅近くの竹中工務店ゆかりの地へと移転して、新たな一歩を踏み出しました。

出典:http://www.dougukan.jp/about_us

初めて行ったのですが、

大工さんの手仕事を助ける道具が

わかりやすく展示されていました。

館内には展示の解説をしてくださる方がおり、

私たちも解説を聞きながら、回りました。

昔の大工さんは『五意達者』といって、①式尺の墨曲(すみかね)、②参合、③手仕事、④絵用、⑤彫物、

大工たるものそのすべてができないと一人前の大工とは呼べなかったそうです。

①式尺の墨曲→寸法の比例を認知し曲尺を駆使して複雑な納まりを図解できること

②参合 →工費や材料の積算ができること

③手仕事 →頭だけでなく手も自在に使えること

④絵用 →建築彫物の下絵が描けること

⑤彫物 →自ら彫刻もできること

今ではこれらは分業されていますが、昔はそのすべてを大工さんがこなしていたんですね。

改めて、すごいなぁと思います。

継ぎ手も色々な種類が展示されていました。

本当によく考えられています。

大工道具館自体、そこまで規模の大きいところではありませんでしたが、

大工道具館なだけあり、建物もこだわって作られていました。

階段も、ステップごとに一枚板で作られていたり、、こだわりを感じました!

展示も見やすく、わかりやすく、とても勉強になりました。

今回参加していただきました皆様も

ご参加いただきありがとうございました。

こちらでは、お子様向けの木工ワークショップもあり、お子様連れのご家族にもおススメです。

私も子どもを連れてまた改めて行ってみたいと思います(^^)